#0ヶ月 #10ヶ月 #11ヶ月 #1ヶ月 #1歳 #2ヶ月 #3ヶ月 #4ヶ月 #5ヶ月 #6ヶ月 #7ヶ月 #8ヶ月 #9ヶ月 #おくるみ #すぐ起きる #ねんねルーティン #セルフねんね #入眠癖 #夜泣き・夜間覚醒 #寝かしつけ #寝ない #早朝起き #活動時間

赤ちゃん寝かしつけ改善のコツとは?月齢別の効果的な方法

多くのママパパが悩んでいる寝かしつけ問題。実は気付かないうちに状況を悪化させる「NG行動」をしてしまっているということもあるかもしれません。 しかし、少しコツを掴むだけで思ったより楽になることも多いものです。

本稿ではまず乳幼児のスムーズな寝かしつけ全般に効果的な習慣や環境をご紹介し、続いて新生児から1歳2ヶ月頃まで、月齢ごとにより具体的な寝かしつけ改善ポイントを詳しくご説明します。

寝かしつけを改善するコツ

乳幼児の寝かしつけの基本となる習慣や環境の整え方を5つご紹介します。

1.寝室の温度と湿度を整える

乳幼児を寝かしつける時の寝室の適温は思いのほか低く、20-22度程度と言われています。それって寒くない…?と心配になるママパパもいるかもしれませんが、実は一般的に赤ちゃんが不快を感じやすいのは暑さのほうで、寒さは相対的に得意なのです。また、湿度によっても快適か不快か、感じ方が変わってきます。湿度は40-60%がベストです。夏場は湿度の上がり過ぎ、冬場は下がり過ぎに加え、温度が高過ぎないか、温湿度計を設置して確認してみましょう。季節ごとの詳しい情報はこちらからチェックしてみてくださいね。

2.光の使い方を工夫する

私たちは睡眠ホルモンである「メラトニン」が分泌されることで、スムーズに眠りにつくことができますが、照明が明るい状態ではその分泌が抑制されてしまいます。これは、周りが明るいことで体内時計がまだ昼間だと勘違いしてしまうためです。メラトニンの分泌を促すため、理想的には就寝の2時間前から、遅くとも1時間前からは明かりを抑えてみてください。調光可能な照明であれば調光機能を活用し、調光が出来ないタイプの照明の場合は、点ける照明の数を減らしたり、間接照明に切り替えるのもよいですね。照明の色は目にやさしい暖色系がおすすめです。

ぐっすり昼寝をさせるためや早朝起きの悩みを予防するためには寝室を真っ暗にすることが大切です。その際、意外と気になるカーテンの隙間からの光や家電の電源灯などは、遮光シートや紙・布などを小さくカットして光を遮断するとよいですよ。より詳しい情報は「よく寝る光の使い方」をご覧ください。

3.ぐっすりノイズを流す

赤ちゃんは子宮の中では絶えず音が聞こえる環境で過ごしていたため、静かすぎると不安に感じたり、落ち着かないことがあります。このような場合、胎内音に似た音、「ホワイトノイズ」を流すことで安心させてあげることができます。「ホワイトノイズ」とは、換気扇の作動音のような音のことです。赤ちゃんに聞かせる音ということで、機械音はあんまり…というママパパもいるかと思います。そんな方におすすめなのが、わたしが共同開発した、日本各地の自然音を録音した「ぐっすり安眠ノイズ集」です。安眠ノイズは大人の睡眠にも効果的ですよ。

4.ねんねルーティンを取り入れる

寝かしつけ前の時間はお子さんとどんな風に過ごしていますか?寝かしつけまでの流れが決まっていなかったり、毎日違うという方は、まず日々の流れを統一することから始めてみましょう!子どもは次に起こることが予想できると安心します。例えば低月齢のお子さんであれば、「おくるみをしたら、ママとおやすみのあいさつをして、寝るんだな〜」など、お子さん自身が理解できていることが、寝ることへの納得度を高め、寝るための心の準備をすることに実はつながっています!後述の月齢別のセクション内におすすめルーティンもご紹介しているので、参考にしてくださいね。

5.セルフねんねを習得する

日本では定番の添い寝は、親がストレスを感じたり、慢性的な寝不足に陥っていないのであれば選択肢の一つです。ただし、添い寝には窒息事故などのリスクがあるため、安全面には十分な配慮が必要です。特に6ヶ月未満や寝返りがえりを習得する前のお子さんとの添い寝や、親が疲弊・飲酒している時の添い寝はリスクが高く、おすすめできません。

また、大人用ベッドでの添い寝は、お子さんがベッドから転落するリスクがあり危険です。ベッドガードを使用されているご家庭もあるかもしれませんが、消費者庁ではベッドガードの使用は「生後18ヶ月以降から」と伝えています。万が一、それより小さいお子さまに使用されている場合は直ちに使用を中止しましょう。

安全面、そして親子の睡眠の質の観点からもおすすめしているのは、赤ちゃんにとって一番安全な睡眠環境であるベビーベッドでお子さんが自力で眠れるように、つまり「セルフねんね」を習得できるよう働きかけをしていくことです。生後6ヶ月以降のお子さんは、場合によってはねんねトレーニング(通称「ネントレ」)を検討されるほうがよいケースもあります。詳しくはこちらを参照してください。

月齢別|寝かしつけの改善方法

次に、月齢ごとの詳細な対策についてご紹介します。

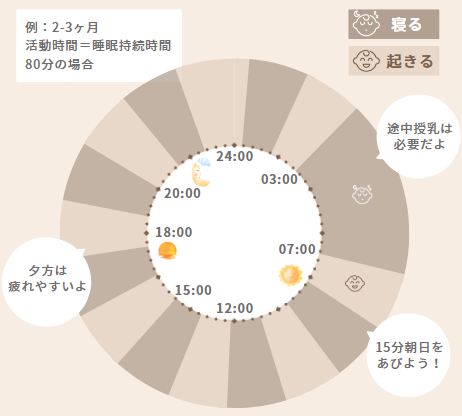

新生児~3ヶ月

新生児から~3ヶ月の赤ちゃんの1日の推奨睡眠時間は14~17時間で、うち夜間の睡眠時間が8~9時間です。生後3ヶ月ごろまでは、授乳後にげっぷを出しておむつを替えてから、おくるみスリーパーを着せて、寝かしつけをしてみましょう。おくるみスリーパーで包むことでモロー反射を防ぎ、本来赤ちゃんが持ってる「一人で寝つく力」を引き出すことができます。

ただし、このころのお昼寝はリビングなど、明るい部屋でするのがおすすめなので、リビングに布団を敷いたり、ベビーベッドを持ってきたりして、工夫しながらお昼寝する場所を用意してあげましょう。強い光さえ当たらなければ、この時期のお昼寝中は部屋を真っ暗にしなくても大丈夫です。

19時以降は照明を薄暗くしましょう。赤ちゃんが最後の夕寝から目を覚まし、その次の就寝のタイミングで真っ暗にした寝室へ移動します。そして、赤ちゃんの目がまだ開いているうちにおくるみで包んであげて、布団やベビーベッドに降ろしてみてください。この頃から起きたまま寝床に置くことを繰り返すことで、「1人で寝つく力」が身につくようになります。

朝は7時ごろに、赤ちゃんが寝ている部屋のカーテンを開けましょう。この時、赤ちゃんがまだ寝ている場合は起こさなくてよく、そのまま自然と目覚めるのを待ってください。起床後、授乳やお着替えなど朝のお世話をしたら、短時間のお散歩ができるとベストです。朝日を浴びることで体内時計の調整を促すことができます。

なお、新生児~生後2ヶ月のうちは、昼夜関係なく起きたり眠ったりを繰り返すので、就寝時間が不規則になりがちです。この時期のルーティンは、シンプルなもので大丈夫です。以下を参考にしてみてください。

既に実践しているけど、いまいち効果が出ない…という方は、寝かしつけNG行動もあわせてチェックしてみてくださいね。

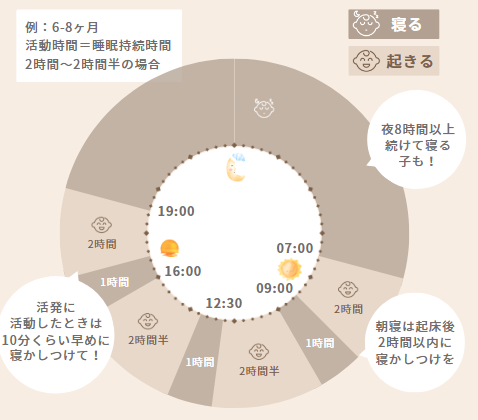

4ヶ月~5ヶ月

4ヶ月から~5ヶ月の赤ちゃんの1日の推奨睡眠時間は12~15時間で、うち夜間の睡眠時間が9~10時間です。生後4ヶ月から5ヶ月くらいもそれ以前と同様に、朝7時ごろになったら寝室のカーテンを開け、そのまま自然と目覚めるのを待ってください。起床後、授乳・着替えなど朝のお世話をしたら、お散歩へ出かけたり、日中起きている時間は明るいお部屋や屋外で過ごしたりして、日光を浴びながら過ごすようにしましょう。

ただし、お昼寝はこのころから遮光して暗くした寝室で寝かしつけるのがポイントです。これは暗い寝室に行くことで「これから寝る」という赤ちゃんへの合図=ねんねルーティンのひとつにもなります。生後4~5ヶ月の昼寝の回数は1日に4~5回が目安ですが、外出時のお昼寝は抱っこ紐やベビーカー、車の中などでもOKです!その際も出来るだけ光や視覚からの刺激を遮ってあげられるとよいですね。

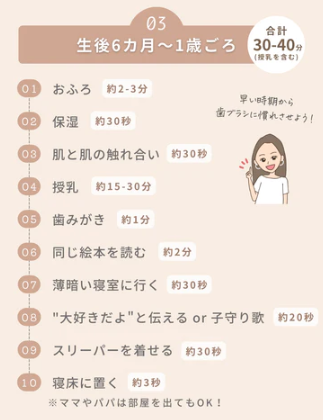

生後4ヶ月ごろになると、就寝時間が徐々に定まってくるため、夜のルーティンに「お風呂」も加えましょう。お風呂は長く入れると暑くなりすぎてしまうので簡単に2-3分くらいでOKです。

20時ごろになったら、赤ちゃんがまだ起きているうちに布団やベビーベッドに寝かせます。この時期におすすめしたいねんねルーティーンは、以下を参照してください。

あわせて知っておきたい、生後4〜5ヶ月の寝かしつけNG行動はこちらをチェックしてください。

6ヶ月~8ヶ月

6ヶ月から~8ヶ月の赤ちゃんの1日の推奨睡眠時間は12~15時間で、うち夜間の睡眠時間が9~11時間です。ずりばい→ハイハイ→つかまり立ちをするようになってくるこの時期は、自分でおもちゃをとりにいったりママのところへ移動したりと、昼間はとても活動的です。昼間によく動く分、夜の睡眠は6~8時間ほどまとめて寝られるようになる子もいます。

とはいえ個人差があるので、まだまだ夜中に起きてしまう赤ちゃんもいるでしょう。これまでと同様に、できるだけ寝かしつけの流れを習慣づける=ねんねルーティンは引き続き毎日行いましょう。この時期からは歯みがきもねんねルーティンの一部として、習慣にできるとよいでしょう。

発達が順調であることが大前提ですが、離乳食が軌道にのってくると、夜中の授乳はなくてもよい赤ちゃんも出てくるでしょう。もし、赤ちゃんが夜中におっぱいを欲しがり、ママが苦痛でなければ、夜間授乳を続けても問題はないですが、夜中に頻回に起きたり、夜泣きがひどくて悩んでいる場合には睡眠改善を考えてみてもよいかもしれません。夜間断乳に関して判断が難しい場合は、かかりつけの小児科医に相談しましょう。

改善方法とあわせてチェックしたい、この時期の寝かしつけNG行動はこちらをご覧ください。

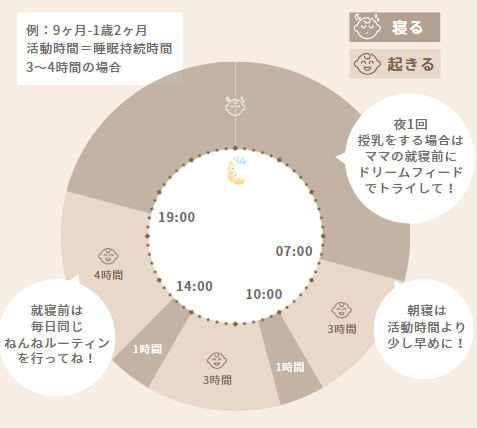

9ヶ月~1歳2ヶ月

9ヶ月から~1歳2ヶ月のお子さんの1日の推奨睡眠時間は11~15時間で、うち夜間の睡眠時間が10~11時間です。引き続きどんどん活動量が増えてくるこの時期は、ねんねトラブルが起こりやすい時期でもあります。ねんねの基本の睡眠環境やルーティンなどをを改めて見直してみましょう。特に生後11か月頃から、お昼寝を嫌がったり、お昼寝の時間が短くなる赤ちゃんがいますが、まだまだお昼寝が大事な時期です。早い子だと、1歳2ヶ月くらいでお昼寝の回数が2回から1回に移行することがあります。移行は日中のご機嫌をみながら、慎重かつ柔軟に行いましょう。完全に1回に移行するまで、日中2回寝る日と1回寝る日があるかもしれません。2回寝た日は就寝が遅くなっても大丈夫です。昼寝が1回の日は就寝時間を早めてくださいね。

ご機嫌に起きていられる時間=「活動時間」が伸びてくるので、ねんねの悩みが出てきたら、疲れすぎには気を付けて活動時間内の寝かしつけを意識してみましょう。

1歳前後に夜通し眠っていない場合は、添い寝・添い乳・抱っこ・とんとん・などの入眠癖が原因になっているかもしれません。寝かしつけの癖をとっていくために、まずは睡眠の土台である寝室環境やねんねルーティンを見直した上で、ねんねトレーニングに挑戦してみてもよいでしょう。おっぱいや抱っこの代わりにお気に入りのタオルやぬいぐるみなど「ねんねのおとも」と寝る練習をしていくのも一案です。

あわせて確認しておきたい生後9~11ヶ月の寝かしつけNG行動はこちらでチェックしてください。

先輩ママの寝かしつけ方法

寝かしつけの方法は各ご家庭の個性が出るもの。お子さんによって効果の出方には差がありますが、気になるものがあったら試してみてもよいかもしれません。

フット&ハンドマッサージ

児童館のイベントでベビーマッサージを教えていただいたので、早速取り入れてみることに。お風呂上りの保湿のときにやるのも一案だと思いつつ、寝る前にマッサージされたら最高だよなぁ、と考え試してみることに。初日から手と足、一通りのマッサージを終える頃には全身の力が抜けてリラックス状態に!元々すんなり眠ってくれるほうでしたが、更に入眠時間が短くなりました。(生後6ヶ月の赤ちゃんのママ)

夜間は起こさず授乳(ドリームフィード)

1日のスケジュールが大体定まってきて、夜間授乳のタイミングも予想できるようになってきた頃、再入眠の寝かしつけをラクにできたらと思い、息子が起きてしまう前に起こさないように抱き上げて授乳してみることに。授乳後はそっとベッドに寝かせると、そのまま寝続けてくれるようになりました!(生後5ヶ月の赤ちゃんのママ)

「タイマーが鳴ったらねんね」をルーティンに

1歳過ぎて体力がつき、おしゃべりが上手になってきた頃から自己主張も強くなり、「寝たくない!」と就寝を拒否するように。1歳半の時にねんねコンサルタントに相談し、ねんねルーティンの導入とあわせてキッチンタイマーを使って時間に区切り、「タイマーがピピピって鳴ったらねんねしよう」と約束したところ、1週間ほどで驚くほどすんなりベッドに行くように!2歳になった今ではタイマーは不要で、「絵本の時間が終わったらねんね」という習慣がつきました。(2歳のお子さんのママ)

寝かしつけの際の注意点

月齢毎のポイントを実践する際は、以下の点に注意するとより効果的です。

寝床の安全性は万全に

特に寝返りがえり(寝返り後、自力で元の姿勢に戻ること)習得前の赤ちゃんは、まだ自分の身体を思うように動かせないため、寝床に鼻や口を覆う恐れのあるものが入っていると窒息の原因に。赤ちゃんの命を守るために、寝床には何も入れない、ベッドガードなどのアクセサリーも付けないよう徹底しましょう。

ママパパが疲れているから、大人用のベッドで添い寝をしている、というご家庭もあるかもしれません。でも、疲れている時ほど添い寝は危険!赤ちゃんは乳児用の硬めのマットレスで寝かせるようにしましょう。

寝入った時の環境をキープ

大人でも、夜中目が覚めた時に寝入った時と状況が変わっていたらびっくりしますよね。実は赤ちゃんも同じなのです。抱っこで寝たはずが、おっぱいを飲んでいたはずが、起きたら一人でベビーベッドにいる。ふと目が覚めた時、このような状況だと赤ちゃんは混乱し、多くの場合泣いて起きてしまいます。これを予防するには、赤ちゃんが寝入った時の環境を眠った後もキープすること。つまり、最初から寝床で寝入ってもらえればベストですよね!

寝かしつけ方法を統一しよう

ママとパパ、ママとばあば、など、複数の保育者で赤ちゃんのお世話をしているご家庭は、それぞれの保育者で寝かしつけの方法がバラバラということも珍しくないかと思います。しかしこれは、寝入った時と環境が変わってしまうことと同様に、赤ちゃんを混乱させてしまう原因に。寝かしつけ担当者が変わっても、ねんねルーティンから寝かしつけまでを同じ方法で行うことで、寝かしつけがよりスムーズにいくようになりますよ。

寝かしつけに関するよくあるお悩み

多くの赤ちゃんのママパパが直面するお悩みを4つピックアップし、回答しました。

寝かしつけにかかる時間を短縮したい

寝かしつけをスムーズにするためにできることはいくつかあります。まずは前述のねんねルーティンを取り入れてみましょう。ねんねまでの流れを毎回統一することで、次第にお子さんが「もうすぐねんねのじかん」だとわかるようになり、安心感につながります。くわしくは各月齢のサンプルルーティンをも参考にしてください。

それ以外では、就寝前から徐々に照明を暗くしたり、スムーズに入眠できるように寝室を大人が肌寒く感じる程度に調温するなども効果的です。大人の介入がないと眠れないお子さんの場合、途中覚醒した時も一人で再入眠できない可能性が高くなるので、最初から一人で眠れるようねんねトレーニングを実践するのもよいでしょう。

〇〇じゃないと寝ない、卒業方法は?

〇〇によく入る言葉は、「授乳」、「抱っこ」、「ママ」などです。赤ちゃんは良くも悪くも順応性が高いため、継続して特定の寝かしつけ方法で入眠すると、その方法が入眠と強く結びつけられてしまい、結果としてその方法でないと眠れないということがしばしば起こります。一方で、新しい入眠の方法を教えてあげることで、元の方法を上書きすることも可能です。低月齢の場合は、「セルフねんね簡単3ステップ」を実践されるのがよいでしょう。

いつになったら夜通し寝れる?

夜通し寝るためには、「寝ているあいだは空腹で目覚めないこと」が一つの大きな前提条件となります。従って、一般的に夜間授乳が必要とされる月齢であったり、発育状況の場合は夜通し寝ることができなくて当たり前です。発育が順調なお子さんの場合、一般的には生後6ヶ月頃から夜間8時間ほど連続して眠れるようになってくるでしょう。くわしく知りたい方は、夜間の睡眠時間の目安やその他の夜通し寝の条件もチェックしてみてください。

おしゃぶりで寝かしつけるのはよくない?

結論から言うと、おしゃぶりで眠れているのであれば、無理にやめる必要はありません。ただ、おしゃぶりが外れると起きてしまい、夜間でも度々親の介入が必要になっているような状況なら卒業を検討する方が良いかもしれません。また、1歳以降でねんねの時のみならず常時使用していたり、2歳過ぎても使用している場合は徐々に卒業を促しましょう。おしゃぶりの卒業方法についてはこちらをご覧ください。

まとめ

以上、新生児から1歳2ヶ月頃までの寝かしつけ改善方法についてお伝えしました。月齢を問わず寝かしつけの改善に効果がある習慣や環境としては以下の5つをご紹介しました。

-

寝室の温度と湿度を整える

-

光の使い方を工夫する(遮光をする)

-

ぐっすりノイズを流す

-

ねんねルーティンを取り入れる

-

セルフねんねを習得する

赤ちゃんがスムーズに眠りにつくためには、寝かしつけをしている時間だけではなく、就寝の数時間前はもちろん、日中の過ごし方から意識することが効果的だとおわかりいただけたでしょうか。1日の過ごし方や推奨睡眠時間は月齢によっても変わってくるので、赤ちゃんの成長に合わせて調整してみてください。

色々と試してみてもうまくいかないときは、愛波子育てコミュニティで直接私やコンサルタントに質問をしてみてください。ご自身とお子さんにあったアドバイスをさせていただきます。各月齢に「寝かしつけNG行動」の参考記事のリンクをつけましたので、こちらも参考にしながら寝かしつけ改善に取り組んでみてくださいね!

◆この記事の監修者◆

日本人初 乳幼児睡眠コンサルタント

愛波 あや

出産後、自身が長男の夜泣きや子育てに悩んだことから米国で乳幼児の睡眠科学を勉強し、日本人で初めて米国International Parenting & Health Instituteの乳幼児睡眠コンサルタント資格を取得。

現在は米国ニューヨークで二人の男の子を育てながら、日本を代表する乳幼児睡眠コンサルタントとして日本人向けに講演や執筆、出版など幅広く活動。著書に「ママと赤ちゃんのぐっすり本」(講談社、2018年)と「マンガで読む ぐっすり眠る赤ちゃんの寝かせ方」(主婦の友社、2021年)がある。

- Instagramでも随時ねんね情報配信中♪

- ねんねに限らず、子育て全般のお悩みは愛波子育てコミュニティで気軽にプロに相談できるので頼ってくださいね♡

- 寝かしつけのプロに不安や心配事を個別に相談したい!という方は、愛波あやの指導を受けたIPHI乳幼児睡眠コンサルタントにご依頼ください◎