夜泣きする赤ちゃんを寝かしつけるための7つの方法やおくるみの効果

赤ちゃんの夜泣きで寝不足になっていませんか?一度夜泣きをしてしまうとその後もうまく寝付けず、何度も寝かしつけをすることなったりして、ママ・パパもつらいですよね。

本稿ではそんな夜泣きを改善する具体的な対策をご紹介します。

目次

寝かしつけ前に知っておきたい夜泣きの原因とNG行動

夜の就寝後、起床時間までのあいだに泣いて起きてしまい、ぐずってなかなか再入眠できない「夜泣き」。夜泣きの原因は複数考えられ、すべての赤ちゃんに同じ原因が当てはまるわけではありませんが、主な原因としては以下の3つが挙げられます。

1. 環境や身体に不快感がある

睡眠環境でいうと、暑すぎ・寒すぎ、明るすぎ、物音など、身体的なところだと、空腹感、おむつの不快感、鼻づまり、痛いところや痒いところがある、などが夜泣きの原因となり得ます。

中でも頻繁に該当するのが、暑すぎることです。体温調節機能が未熟な赤ちゃんは、特に暑いのに対応することが苦手といわれています。また、睡眠時は深部体温が下がることで入眠がスムーズになり、睡眠の質が高くなる効果も期待できるので、赤ちゃんの寝室は大人がやや肌寒いと感じるくらいが適温です。より詳しくは次章に後述します。

2.刺激過多や疲れ過ぎ

人間の脳は睡眠中、起きている間に受けた情報を整理して記憶として定着させます。そのため、赤ちゃんは初めての場所や人、新しい経験、怖い経験などの刺激を多く受けると、睡眠中に脳がうまく情報整理をすることができず、夜泣きしてしまうことがあります。

また、赤ちゃんは疲れ過ぎると覚醒作用を持つホルモンであるコルチゾールが過剰分泌するので、入眠に時間がかかったり、眠りが浅くなったりして夜中泣いて目覚めてしまう事があります。疲れ過ぎの目安はお子さんの様子を観察するほか、次章でご紹介する月齢毎の活動時間の目安を参照すると管理がしやすいですよ。

3.発達途中の体内時計

一般的に赤ちゃんは生後3カ月後半頃から昼夜の区別がつき始めると共に、睡眠サイクルを司る体内時計の機能が発達し始めます。

睡眠サイクルはしばしば波形によって表されることがあり、睡眠サイクルが安定してくるということは、この波形の振れ幅が大きくなり、浅い睡眠と深い睡眠の差がよりはっきりしてくるということです。この過程で、赤ちゃんによっては、浅い睡眠のときに覚醒しやすくなり、その後うまく自力で再入眠できないと夜泣きに発展することがあります。

夜泣き改善に取り組む前に、現時点でのお子さん睡眠時間を月齢ごとの推奨値と照らし合わせてみるのもよいかもしれません。もし、現時点でお子さんが毎日どのくらい眠っているかよくわからない…という方は、まずは睡眠ログをとるところから始めてみましょう!

夜泣きの原因から、いくつかのNG行動が見えてきた方もいらっしゃるかもしれません。中でも2大NG行動は、赤ちゃんを「あたため過ぎること」と「疲れさせ過ぎること」。どちらも、自然な入眠時に起こる深部体温の低下と心身のリラックス状態とは逆の状況を作り出してしまうため、スムーズな入眠を妨げてしまうのです。

夜泣きする赤ちゃんを寝かしつける方法

夜泣きの主な原因を理解したところで、具体的に何をすれば赤ちゃんがよりぐっすり眠れるようになるのか、7つの方法をご紹介します。

1.体内時計を整える

人間は体内時計の働きによって、朝起き、日中活動し、夜は眠るというリズムで生活することができるので、赤ちゃんが夜ぐっすり眠るためには体内時計を整えてあげることが必要です。

発達途中である赤ちゃんの体内時計を整えるカギとなるのが「光」です。朝起きたら、窓越しでもよいので、まず日光浴をさせてあげましょう。朝日を浴びることでセロトニンという神経伝達物質がつくられます。夕方以降、このセロトニンがもととなり、睡眠ホルモンであるメラトニンが生成されるので、朝日を浴びることが質のいい睡眠につながります。夕方以降は部屋の照明を抑え気味にしたり、暖色系のライトを使用することも有効です。

よりぐっすり眠るための光との付き合い方については、以下の2投稿で詳しく解説しています。

2.疲れ過ぎを予防する

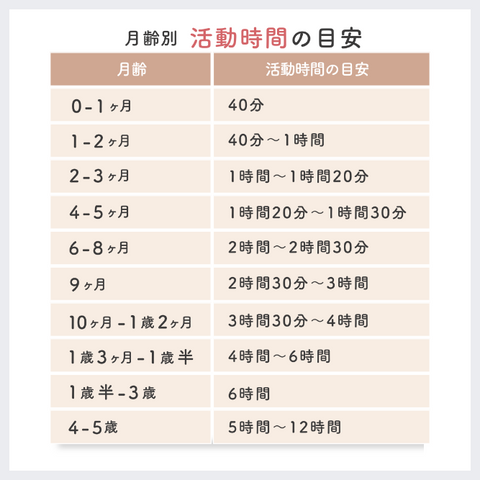

夜にぐっすり眠ってもらうためには、昼間たくさん遊ばせたり、お昼寝時間を削って疲れさせないと!と思っているママ・パパもいるかもしれません。しかし、実はこれは逆効果であることがほとんどです。というのも、赤ちゃんが機嫌よく起きていられる時間は大人が思うよりも短く、例えば新生児であれば40分と言われています。

夜泣きの原因の1つとしても挙げたとおり、赤ちゃんは疲れ過ぎると入眠に時間がかかったり、眠りが浅くなったりするため、疲れ過ぎる前に寝かしつけを始めることが大切です。個人差はありますが、目安として以下の月齢毎の「活動時間」、すなわち赤ちゃんが機嫌よく起きていられる時間を参考に、早めに寝かしつけをしてみましょう。

3.入眠時と同じ状況をキープする

多くのママ・パパを悩ませる「背中スイッチ」の原因でもありますが、赤ちゃんは眠りに落ちた時と次に目を覚ました時で状況が変わっていると、不安になって泣いてしまうことがよくあります。抱っこで寝たのに起きたらベビーベッドにいた、おっぱいを飲んだまま寝たはずが起きたらおっぱいが近くにない、など。これを回避するため、寝かしつけの際は赤ちゃんが完全に眠ってしまう前に寝床に置いてあげましょう。慣れるまでは泣いてしまうかもしれませんが、これを繰り返すことでひとりで寝る力が育つというメリットもあります。

4.寝室の温度を下げる

体内時計に加え、体温調節機能が未熟な赤ちゃんは特に暑いのに対応することが苦手です。このため、寝室や服装が暑すぎて不快感から泣いて起きてしまっていることがよくあります。赤ちゃんにとっての適温は大人が少し肌寒く感じるくらい、目安の温度は20~22℃(夏季は25℃程度)、湿度は40~60%です。今一度、寝室の温度と湿度を確認してみましょう。

5.おくるみで胎内環境を再現する

赤ちゃんがぐっすり眠れるよう安心させてあげるには、胎内環境を再現してあげることが効果的です。おくるみは胎内環境の再現のほか、赤ちゃんの身体を包んであげることでモロー反射を和らげてくれる効果もあります。新生児~生後6ヶ月頃までのお子さんであれば、1枚布のおくるみよりも簡単にしっかりとおくるみができるよう開発されたおくるみスリーパーをおすすめしています。

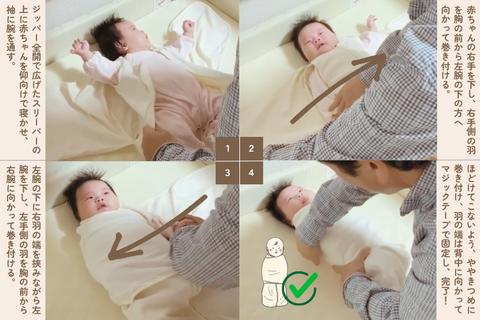

よくご質問がある、おくるみスリーパーの着用方法について、以下の画像でご説明しています。おくるみスリーパー商品ページには動画もありますので、ご覧ください。

【おくるみスリーパー着用手順】

- ジッパーを全開にして広げたスリーパーの上に赤ちゃんを仰向けで寝かせ、袖に腕を通す。

- 赤ちゃんの右腕を下し、右手側の羽を胸の前から左腕の下の方へ向かって巻き付ける。

- 左腕の下に右羽の端を挟みながら左腕を下し、左手側の羽を胸の前から右腕に向かって巻き付ける。

- ほどけてこないよう、ややきつめに巻き付け、羽の先端は背中に向かってマジックテープで固定し、完了!

また、子宮では常に血流の音が聞こえていたため、無音だと落ち着かないという赤ちゃんもいるので、ぐっすりノイズを使ってみるのもよいでしょう。生後3ヶ月頃まではテレビの砂嵐音などに代表されるホワイトノイズ、それ以降は自然音がおすすめです。赤ちゃんに安心して聞かせられる音源をお探しなら、愛波あや監修・ぐっすり安眠ノイズ集をお試しください。生活音の緩和も期待できます。3番目の項目にも通じるところですが、ぐっすりノイズを使用する場合は寝かしつけから起床まで再生し続けるようにしましょう。

6.ねんねルーティンを取り入れる

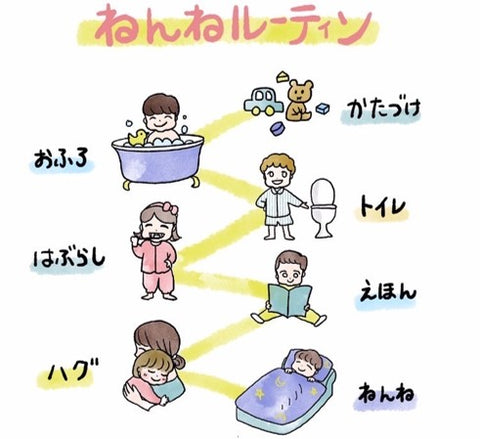

入眠儀式である「ねんねルーティン」を設けることで、赤ちゃんを安心させることができ、寝かしつけがスムーズになることは医学研究でも証明されています。ねんねルーティンとは、寝る前に同じことを同じ順番で行うことです。こうすることで、赤ちゃんに前もってもうすぐ寝る時間であるということを教えることができ、赤ちゃんが安心するので寝つきがよくなり、夜中目覚める回数が少なくなります。授乳寝落ちで悩んでいる方は、授乳がねんねルーティンの最後にならないよう順番を工夫してみましょう。

こちらは生後3~5ヶ月のルーティン例です。他の月齢・年齢のルーティン例はこちらでご紹介しています。

7.「あやしの段階」を取り入れる

夜泣きだと思っていたけれど、実は寝言泣きだった、ということもあり得ます。寝言泣きとは眠ったまま泣いている状態のことで、そのまま見守ることで泣き止むことがあります。ただ、これを夜泣きと勘違いしてすぐにママ・パパが抱っこなどで介入してしまうと、その刺激で起きて、更に泣いてしまうことも。

睡眠の途中で赤ちゃんが泣き始めたら、まずは数分様子を見て、それでも泣き止まない場合のみ、声→トントンやなでなで→抱っこ→授乳と、徐々に介入度合いを上げていくようにしてみましょう。これを「あやしの段階」といいます。

夜泣きする赤ちゃんを寝かしつけるときの注意点

これまでご紹介した7つの寝かしつけのヒントを実践しても尚、なかなか泣き止まない場合は、体調不良などの理由も考えられます。赤ちゃんが泣いているのは、ママ・パパに何かを伝えようとしている時なので、単純に泣き止ませることだけに夢中にならず、身体が熱くないか、苦しそうにしていないか、など、赤ちゃんの様子をよく観察することも忘れないでいただきたいと思います。

そして、子育てに奮闘するママ・パパは忘れがちなのですが、赤ちゃんのお世話をする人が心身共に元気であることがなにより重要です。しんどい時は決して1人で抱え込まず、どんどん周囲に協力を頼みましょう。赤ちゃんのお世話を頼むことはもちろん、家事や買い物を任せるだけでも負担が変わってきます。育休中だとしてもすべてを自分だけで完璧にやろうとするのは無理があります。「ママやパパも最高の睡眠をとる方法」の投稿も参考にしながら、赤ちゃんのためにも寝られる時には寝て、しっかりご自身の睡眠時間を確保してください!

夜泣きする赤ちゃんに関するよくある悩み

卒乳やおしゃぶりが夜泣きの原因になるケースもあります。それぞれどのような対処法があるか、順番に見ていきましょう。

卒乳後に夜泣きがひどくなる場合はどうすればいい?

赤ちゃんにとって授乳は単なる栄養補給の手段ではなく、ふれあいの時間でもあります。卒乳後に夜泣きが始まったり、悪化する場合は、空腹とふれあいの時間の両面から原因を探り、対処していきましょう。

空腹への対処法としては、フォローアップミルクを取り入れるのが一案です。そのまま与えるほか、スープなどにアレンジするのもよいでしょう。また、離乳食の割合が増えると、授乳をしていた頃よりも水分摂取量が減ってしまうことがあるので、夜中に喉が乾いて起きてしまっていることも考えられます。水分補給は意識的に行うようにしましょう。

卒乳を機に、授乳ではない方法でふれあいの時間を確保できるようにしていきましょう。お風呂上りの保湿やお膝で読む絵本など、ねんねルーティンに組み込むのもおすすめです。ふれあいの時間は、長さよりも質を重視してみてください。1日15分と決めたら、そのあいだは〇〇しながらではなく、お子さんと向き合うことに100%集中しましょう。

おしゃぶりをやめると夜泣きがひどくなる場合はどうすればいい?

おしゃぶりに抵抗のあるママ・パパもいますが、おしゃぶりは必ずしも悪ではありません。2歳未満のお子さんで、入眠時おしゃぶりを使うことで親子がぐっすり眠れているのであれば、無理にやめる必要はありません。ただ、夜中おしゃぶりが外れてしまって何度も起きてしまったり、ママ・パパが何度も入れ直すのが大変であれば卒業を考えましょう。

おしゃぶりの卒業の仕方について、詳しくはこちらの投稿で説明していますのでご覧ください。1歳以上のお子さんはおしゃぶりを「ラビー」に切り替えるのもよいでしょう。(※窒息予防のため、0歳児の寝床には何も入れないことを推奨しています)

【2枚セット】ラビ― ¥2,780

おくるみで巻いたまま寝かせても大丈夫?

基本的には寝る時は着る、起きている時は脱ぐ、としましょう。これを繰り返し、習慣にすることで、「スリーパーを着る=ねんねの時間」ということを教えてあげることができ、これがねんねルーティーンになります。

ただし、おくるみスリーパーは夜間授乳の際は着せたままでも大丈夫です。何度も着脱させる労力を抑えてママ・パパも少しでも長く休息をとってくださいね。着せたままゲップをさせるのは最初は難しく感じるかもしれませんが、是非練習してみてください!

まとめ

本稿では夜泣きする赤ちゃんを寝かしつけるための方法を、原因や注意点、よくあるお悩みを交えてご紹介しました。夜泣きの原因としては以下の3点についてお話しました。

1.環境や身体に不快感がある

2.刺激過多や疲れ過ぎ

3.発達途中の体内時計

夜泣き改善策としてご紹介したのは以下7点です。

1.体内時計を整える

2.疲れ過ぎを予防する

3.入眠時と同じ状況をキープする

4.寝室の温度を下げる

5.胎内環境を再現する

6.ねんねルーティンを取り入れる

7.「あやしの段階」を取り入れる

今日から実践できる内容もありますので、是非できるところから取り組んでみてください。赤ちゃんもママ・パパもぐっすり眠り、ご家族全員が健やかな日々を送れるよう応援しています!

ねんね改善に取り組むなら

胎内環境を再現することで赤ちゃんの快適な眠りをサポートし、国際機関から「赤ちゃんが正常な股関節の位置を保つことができる商品」であると認証を受けているおくるみスリーパーをおすすめします。

【新生児~6ヶ月頃】おくるみスリーパー(春秋冬用) ¥8,980

◆この記事の監修者◆

日本人初 乳幼児睡眠コンサルタント

愛波 あや

出産後、自身が長男の夜泣きや子育てに悩んだことから米国で乳幼児の睡眠科学を勉強し、日本人で初めて米国International Parenting & Health Instituteの乳幼児睡眠コンサルタント資格を取得。

現在は米国ニューヨークで二人の男の子を育てながら、日本を代表する乳幼児睡眠コンサルタントとして日本人向けに講演や執筆、出版など幅広く活動。著書に「ママと赤ちゃんのぐっすり本」(講談社、2018年)と「マンガで読む ぐっすり眠る赤ちゃんの寝かせ方」(主婦の友社、2021年)がある。

- Instagramでも随時ねんね情報配信中♪

- ねんねに限らず、子育て全般のお悩みは愛波子育てコミュニティで気軽にプロに相談できるので頼ってくださいね♡

- 寝かしつけのプロに不安や心配事を個別に相談したい!という方は、愛波あやの指導を受けたIPHI乳幼児睡眠コンサルタントにご依頼ください◎